Dopo che abbiamo

impiallacciato e squadrato un pannello ci ritroviamo con un elemento che non è

rivestito di legno dappertutto; infatti sono rimasti scoperti i bordi. Per

rivestire anche questi con lo stesso legno, i sistemi sono diversi: se si hanno

delle conoscenze in una falegnameria, si può andare a chiedere un certo

quantitativo di bordo da un millimetro di spessore e della larghezza adeguata.

Nel caso che ci debba

preparare anche il bordo, si può procedere incollando tra i piani che abbiamo

adoperato per il placcaggio del pannello, due fogli di impiallacciatura, facendo

attenzione a non sovrapporli esattamente.

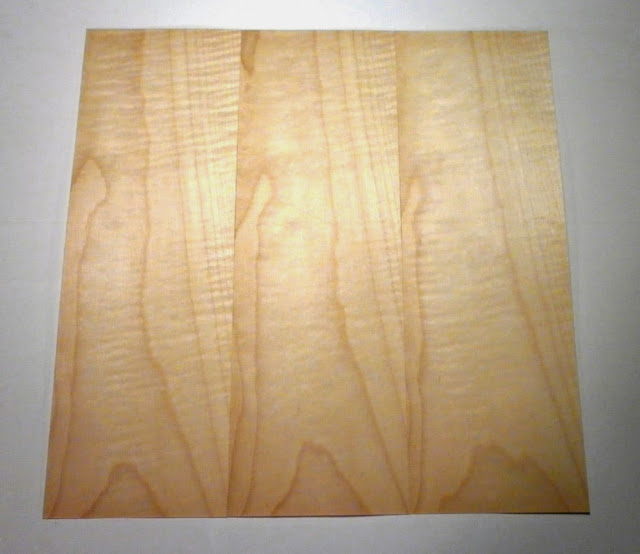

L’operazione va fatta

invertendone uno, per fare in modo che le venature del legno si incrocino, come

si vede dalla foto seguente.

Questa procedura ci

permetterà di non avere screpolature, che invece si possono verificare se le

tensioni dei fogli di tranciato sono rigorosamente sovrapposte; una volta

incollati i due fogli, possiamo procedere a tagliarli della giusta larghezza

utilizzando la sega circolare, avendo l’accortezza di mantenere un pannellino

sotto i fogli per evitare sbrecciature.

Quando parlo di

“larghezza adeguata” intendo una dimensione che sia superiore di circa 4 mm.

rispetto allo spessore del pannello che dobbiamo bordare; per esempio: se siamo

partiti da un pannello di multistrati di 18 mm., con il placcaggio è diventato

circa 19 mm., pertanto il bordo che ci serve deve essere di 23 o 24 mm. di

larghezza.

Questo margine ci

garantisce di fare un buon lavoro perché il sistema di bordatura, qualunque

esso sia, prevede che si debba avere una certa abbondanza durante

l’applicazione del bordo, per rivestire con certezza lo spessore del pannello

durante l’operazione di bordatura. Ecco come si presentano i bordi ottenuti dai

due fogli incollati precedentemente (ne è stato fatto uno di scorta).

Escludendo di usare

una bordatrice, che è un’apparecchiatura presente solo nelle falegnamerie, noi

dobbiamo accontentarci di sistemi manuali, che richiedono più tempo, ma che

danno comunque un buon risultato.

I bordi possono essere

applicati con la colla vinilica, che viene spalmata sui bordi (prima si procede

con i lati corti, poi con i lunghi) che vengono poi premuti sul pannello usando

contemporaneamente due righetti per distribuire la pressione dei morsetti.

Bisogna stare attenti

continuamente alla posizione mentre si stringe, perché ci deve garantire una

copertura completa e la colla vinilica rende i bordi scivolosi; ricordiamoci

che i bordi devono risultare anche più lunghi del lato del pannello che devono

rivestire.

Questo metodo, oltre

ad essere il più scomodo, ha anche un altro aspetto negativo che è il tempo di

essicazione, il quale si aggira mediamente attorno all’ora e mezza; siamo

quindi costretti ad aspettare tutto questo tempo prima di passare alla

bordatura dei lati lunghi.

Invece si può adottare

un sistema veloce se si usa una colla neoprenica a contatto (tipo Bostik, tanto

per intenderci), che in questo caso va spalmata su entrambe le parti da fare

aderire, usando una spatola dentellata per garantire la giusta distribuzione

della colla.

Una volta che questa

sembra essersi asciugata, cioè dopo circa 10/15 minuti, i bordi vanno accostati

alle teste del pannello; l’applicazione va fatta con molta attenzione per non

rischiare di metterli fuori asse, correndo il rischio di andare fuori dal

percorso stabilito.

Questa colla non

permette sbagli: se partite inclinati non riuscirete a coprire tutta la testa

del pannello e non si può cercare di tirare via il bordo applicato storto per

cercare di riposizionarlo perché si romperebbe; quindi è meglio fare un po’ di

pratica per imparare a tenere il bordo allineato col pannello, mentre lo si

sistema al suo posto.

Terminata

l’applicazione bisogna premerlo con forza, usando un oggetto arrotondato (basta

un righetto di legno duro a cui si è arrotondata un’estremità), oppure bisogna

batterlo, tenendo il pannello verticale, usando un martello e frapponendo un

blocchetto di legno che si fa scorrere per tutta la lunghezza del bordo, durante

la percussione.